IL VESUVIO ERUTTA, POMPEI SCOMPARE

Il 24 agosto del 79 d. C. erutta il Vesuvio. Pompei è sommersa da cenere, lapilli e lava, divenendo, da allora, il teatro dell’evento eruttivo, un luogo dove gli istanti degli avvenimenti rivivono alla vista, complici i tanti corpi trasformati in statue, irrigiditi nell’ultimo tentativo di sopravvivere alla polvere e alla lava.

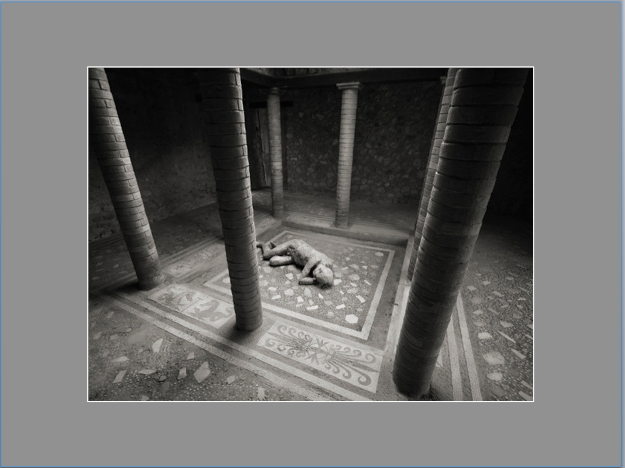

Arriviamo alla fotografia. Kenro Izu, autore giapponese di Osaka (1949), ci propone un lavoro originale su Pompei, poi diventato libro (Requiem, Skira Editore 2020). Il volume narra una storia e restituisce vita e dignità a quanti morirono per l’eruzione del Vesuvio nel 79 d. C., incapaci di reagire di fronte a tanta improvvisa violenza. Con caparbietà ostinata, Izu ha allestito i corpi dei fuggitivi (trasformati dalla lava incandescente in statue eterne) nelle varie case come negli esterni di Pompei ed Ercolano. I corpi rattrappiti che scopriamo nelle stanze o lungo i corridoi lastricati ci colgono impreparati perché li vediamo dove, forse, l’eruzione li sorprese, inermi e abbandonati dopo aver cercato invano un rifugio. Quella di Izu, quindi, non è una rilettura storica per immagini di un evento catastrofico, piuttosto diventa un omaggio alla gente di Pompei ed Ercolano.

Le suggestive immagini del fotografo giapponese, tra spiritualità e reperti archeologici, ci hanno indotto a rileggere una testimonianza dell’epoca: quella di Gaio Plinio Cecilio Secondo, detto anche Plinio il Giovane per distinguerlo dall’omonimo zio Plinio il Vecchio.

Plinio “secondo” aveva diciotto anni. Suo padre era morto quando era ancora bambino e in seguito era stato adottato dallo zio, il rinomato scrittore e naturalista di Como che al tempo dell’eruzione del Vesuvio si trovava sul Golfo di Napoli come prefetto della flotta imperiale romana all’ancora presso Miseno.

In una lettera inviata da Plinio allo storico Tacito vengono trascritte le testimonianze circa la morte di Plinio il Vecchio. Questi si era recato a Ercolano per andare ad aiutare la famiglia di un amico, ma dovette cambiare rotta a causa del ritiro improvviso delle acque. Si diresse così verso Stabia, dove approdò; facendosi ospitare da Pomponianus. Anche quella cittadina venne colpita dalle ceneri e lapilli del vulcano. I vapori tossici soffocarono Plinio il Vecchio che lì trovò la morte.