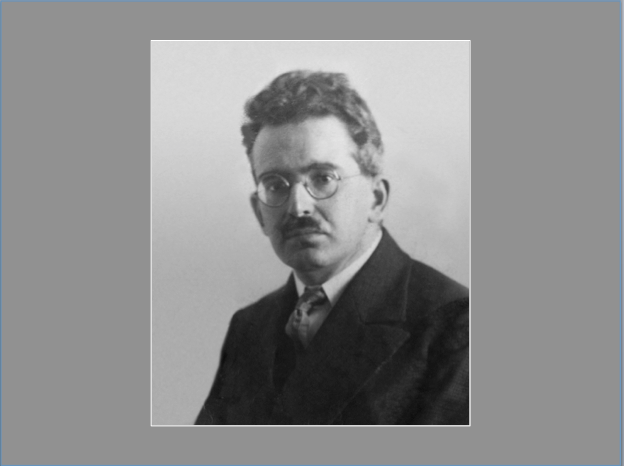

NASCE WALTER BENJAMIN

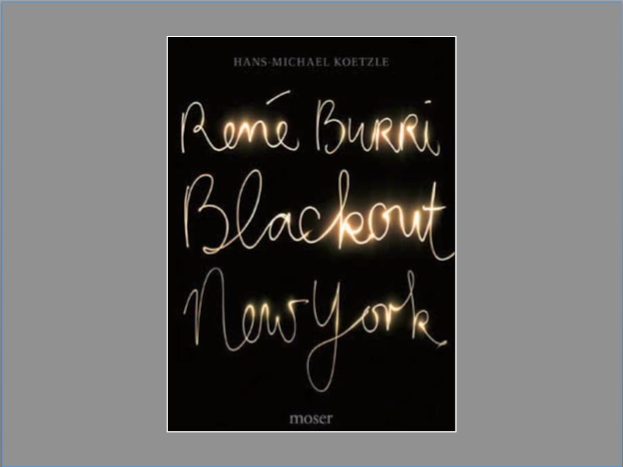

Questa è una notizia d’inizio settimana, un po’ pigra; quando il caldo (finalmente) parla d’estate, quella vera. Non vedremo fotografie d’autore, anche perché il soggetto sarà lui: Walter Benjamin (nato il 15 luglio 1892), autore del libro "Piccola storia della fotografia" (di Skira è l’edizione proposta).

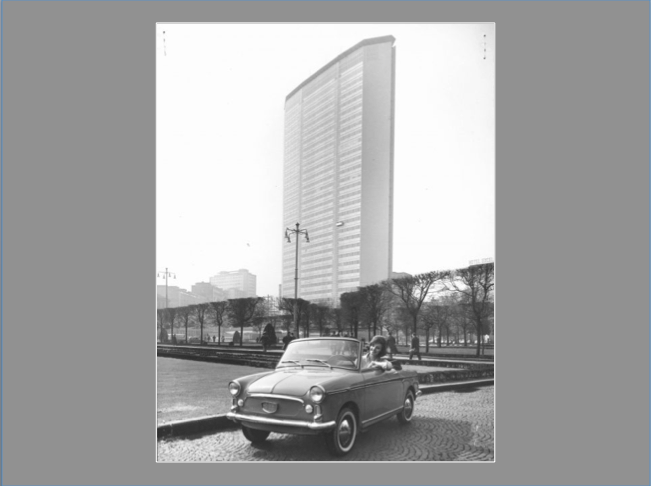

Leggiamone la sinossi. "Piccola storia della fotografia" di Walter Benjamin, compare per la prima volta nel 1931 sulla rivista "Die literarische Welt", dove viene pubblicata in tre articoli successivi. Si tratta di un testo in qualche modo pionieristico, uno dei primi tentativi di tirare le fila di una disciplina che proprio in quegli anni si andava affermando su più fronti - esposizioni, editoria, grafica - e in modo sempre più massiccio e accessibile al vasto pubblico. Benjamin individua le tematiche e le ricerche che muovono la fotografia dai primi dagherrotipi fino agli autori a lui contemporanei, intrecciando il suo racconto con un dibattito di natura teorica sui legami tra arte e fotografia, ancora oggi di grande attualità. L’edizione che proponiamo ripropone alcune delle immagini scelte da Benjamin nel 1931.

Walter Benjamin (1892-1940) è stato uno dei massimi filosofi e pensatori tedeschi del Novecento. La sua teoria sulla perdita dell’aura espressa nel celebre saggio “L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica” è uno dei capisaldi dell’estetica moderna.

Walter Guadagnini ha scritto: «Solamente la lucidità di Benjamin poteva trasformare l’attualità delle discussioni in corso intorno alla fotografia, alla sua funzione e al suo destino, in una storia che ha nutrito e continua a nutrire generazioni di studiosi. Insieme all’aspetto storiografico, esiste poi, non meno importante, quello descrittivo, la capacità di lettura delle immagini e la loro resa per via letteraria: la pescivendola di New Haven, la giacca di Schelling, il cappello di Kafka, la città vuota di Atget, non sono solo modelli di evocazione di climi e ambienti attraverso l’immagine fotografica, ma sono diventate icone della fotografia grazie a una lingua che sa ridare le profondità del pensiero e la sensibilità dello sguardo».

C’è da leggere, quindi, in questo lunedì: giorno spesso dedicato alla consultazione di saggi sulla fotografia. Del resto, proprio per passione, siamo obbligati a riflettere su cosa vi sia dietro a quel click tanto agognato. Tutto parte da molto prima e ci coinvolge socialmente, prendendo spunto da tematiche filosofiche e di pensiero. Non dimentichiamolo: la fotografia fa parte dell’uomo, della sua vita, del suo racconto.